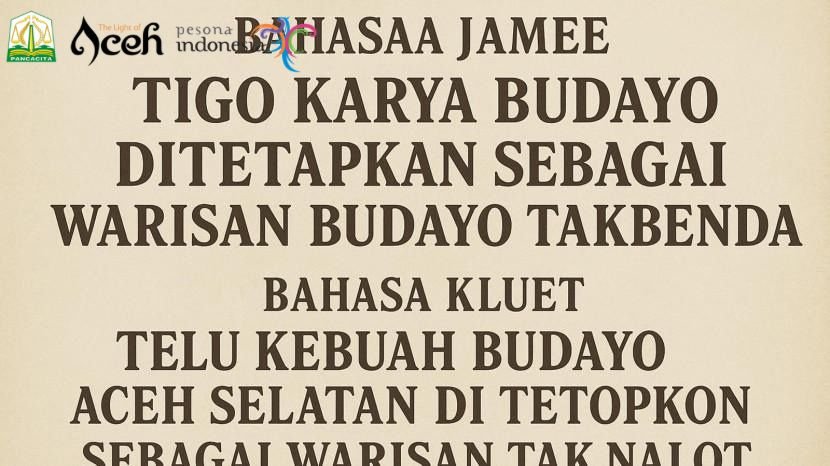

Di pesisir dan pedalaman Aceh Selatan, dua bahasa lokal tumbuh sebagai penanda sejarah panjang interaksi manusia dan budaya: Bahasa Jamee dan Bahasa Kluet. Keduanya bukan sekadar alat komunikasi, melainkan cermin identitas yang merekam perjalanan diaspora, pertemuan etnis, serta dinamika kehidupan masyarakat Aceh dari masa ke masa. Di wilayah pesisir, Bahasa Jamee hadir sebagai jejak kuat para perantau Minangkabau. Sementara di kawasan lembah dan pegunungan, Bahasa Kluet menjadi simbol kelembutan tutur masyarakat pedalaman. Keberadaan kedua bahasa ini memperkaya mosaik kebudayaan Aceh dan menegaskan bahwa keragaman telah lama menjadi bagian dari denyut sosial wilayah ini.

Bahasa Jamee berakar dari tradisi merantau orang Minangkabau. Sejak berabad-abad lalu, para perantau menetap di sepanjang pesisir Aceh Selatan untuk berdagang, berkeluarga, dan membangun komunitas. Proses panjang itu melahirkan dialek hybrid yang kini dikenal sebagai Bahasa Jamee — bahasa yang memadukan struktur Minangkabau dengan unsur kosakata Aceh, menciptakan identitas linguistik yang khas dan berakar kuat. Ritmenya lugas namun lembut, membawa nuansa Minang yang adaptif sekaligus mengikat masyarakat pesisir dalam satu identitas “urang Jamee”.

Berbeda dengan itu, Bahasa Kluet yang dituturkan di lembah dan pegunungan Aceh Selatan serta sebagian Aceh Singkil merefleksikan karakter agraris pedalaman. Intonasinya lembut, mengalun, dan mencerminkan nilai kesopanan yang dijunjung tinggi dalam budaya Kluet. Wilayah Kluet sejak lama menjadi ruang pertemuan beragam etnis — Aceh, Alas, Singkil, dan Melayu — namun setiap pengaruh tersebut melebur dalam satu identitas yang tetap utuh. Bahasa Kluet mempertahankan kosakata khas, pelafalan unik, serta struktur tutur yang menenangkan, menjadi cermin kehalusan masyarakat yang hidup dekat dengan alam.